精油の安全性について考えてみる(原液塗布・飲用編)

ご覧いただきありがとうございます。

東京都板橋区大山の自宅サロン

女性専用・1日1名様限定

ほのかな香りと優しいタッチでカラダとココロが和らぐ時間(とき)を…

aromatherapysalon

朋香(ほのか)

セラピストのともこです。

明日からはお天気が良くなるそうで、また気温が上がる日もあるようです。

暖かい日が続くと冬らしくない…、寒い日が続くと寒過ぎる…、わがままですよね。

さて、先日の『ティスランド氏が語った精油の安全性の最重要事項』の講座について、私なりにまとめてみます。

今現在、アロマテラピー(芳香療法)として、精油がたくさんの方に使われています。

そして、今懸念されているのが、『本当に安全な使い方がされているのか?』ということ。

精油は植物の芳香成分を凝縮しているもの。

使用の際は本来の濃度に希釈して使用する。

精油は水(お湯)には溶けない。

これを守られていない使い方を目にする機会がたくさんあります。

私もそんな精油に興味があり、使用している方のお話を聞いたこともあります。

その方、AEAJのインストラクターの勉強をされていた方でした

そしてその方が言っていたのは、

『高品質な精油で、食品添加物なので原液で塗っても、飲用しても大丈夫!』

そして、出されたお水にはレモンの精油が垂らしてありました。

こういう方が今とても多いんです。

じゃ、食品添加物ではなく、食品となっているオレンジジュースを原液のまま飲みますか?

なんで薄めるんですか?

原液で飲んだらどうなりますか?

…こんなことを考えてもらえれば、精油に限らずどんなものでも原液で使わないのではないでしょうか?

各アロマテラピーの団体により、希釈濃度がボディの場合、1~2%と幅があります。

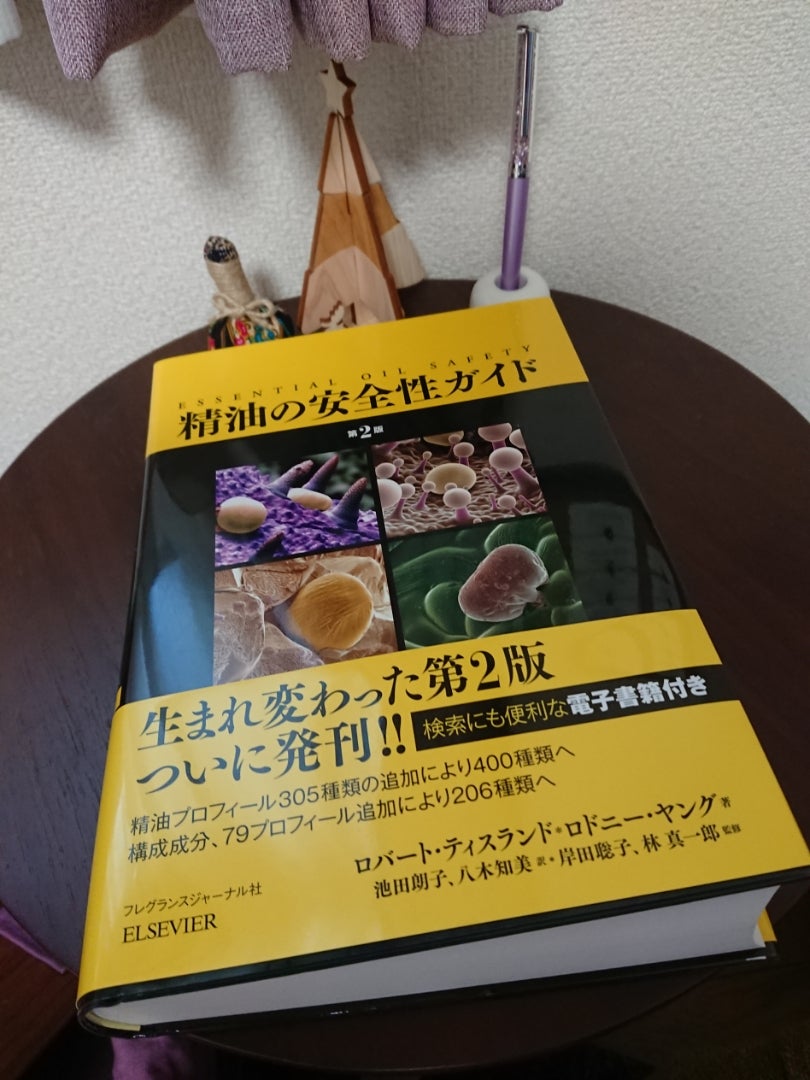

AEAJに関しては、学ぶ30種類の精油について精油の安全性ガイド他エビデンスを元に、安全な希釈濃度を調べ、その最低濃度が1パーセントということで決めたとのことです。

また、NARDに関しては、ヨーロッパでのメディカルアロマテラピーの情報発信の中心で研究機関(NARD)の情報を基に決められ、精油の安全性ガイドのような厚さの関係書籍があります。

それに、高品質って何を基準に決めているのでしょうか?

原液塗布、飲用可能と言っている団体は、自分達の関連調査機関で調査しているとのことで、世界的なオーガニック認証機関の1つも調査機関として使用していません。

この件について、厚生労働省に確認した方がいて、食品添加物については、厚生労働省は『ある会社の特定の商品に関して審査したり認可したりすることはありません。あくまで成分について審査や認可をしている』とあり、精油を飲用に使っている企業からの回答として『厚生労働省とか国の認可は受けておりません』と回答しているとのことです。

別に精油そのものに罪はなく、使う方が納得して選んだ精油なら使用していただくのは全く構わないのですが、精油の知識を持っていない人が、他人の意見で安全と思い使っている方々が体に害を及ぼすのが一番の問題です。

薬として市販されているものでも、成分の配分がちきんと決まっています。

それでも、服用する人の各臓器の働きだったり、アレルギーだったりにより効果は変わります。

それを、植物が栽培される地域や年など、土壌環境により、芳香成分の含有量が変わる精油です。

肝臓で解毒されたり、腎臓で排出されたり、精油が体内に入っているのがどのような経路で体に影響を及ぼすか…

そのようなことを理解していない方々から、口コミで広がっているようです。

そして、精油を高濃度で使ったアレルギー被害が、今現在報告されていて、それがセラピストが多い…ということもあるそうです。

また、高濃度で使用するのは、急性期に狭い部位で使うことはあっても、予防的に使うものではありません。

精油は心にも体にも作用します。

今後も精油を使用する際は、さらに注意深く安全に行っていきます。

最後までお読みいただいきありがとうございました😊

明日も笑顔が溢れる1日になりますように…✨